梗概:

根据中央经济工作会议等关键会议的指导原则,我国通过实施“两重建设”策略,构建了支撑“新的两步走”现代化进程的政府高效投资,并在供给侧结构性改革的主导下,与逆周期超常规的调控措施相结合,以扩大内需,实现了“稳中求进、以进促稳”的总体目标,这一举措对于战略布局和经济社会发展具有深远意义,并发挥了重要的支持与推动作用。当前形势下,全面拓展国内市场需求,不仅内在地强调了增加政府高效投入的迫切性,而且迫切需要深刻理解“高效投入至关重要”这一理念

我国当前政府有效投资的适用场景十分丰富,并非如某些观点所言“找不到合适的投资项目”。我们应当积极思考利用政府投资来推动全国各大中心区域的海绵城市建设,同时,还需综合考虑水系治理、地下综合管廊的建设,以及中心区域轨道交通网络的构建,以及与之相关的各类地下和地上公共工程基础设施的建设项目。“两重”概念不仅涵盖,还涉及政府引导、参与及形成的一系列对国家和人民都有益的有效投资,例如,各大中小城市区域的老旧小区的改造工程;当前国内在具体场景中明显不足的停车场和停车位建设等。

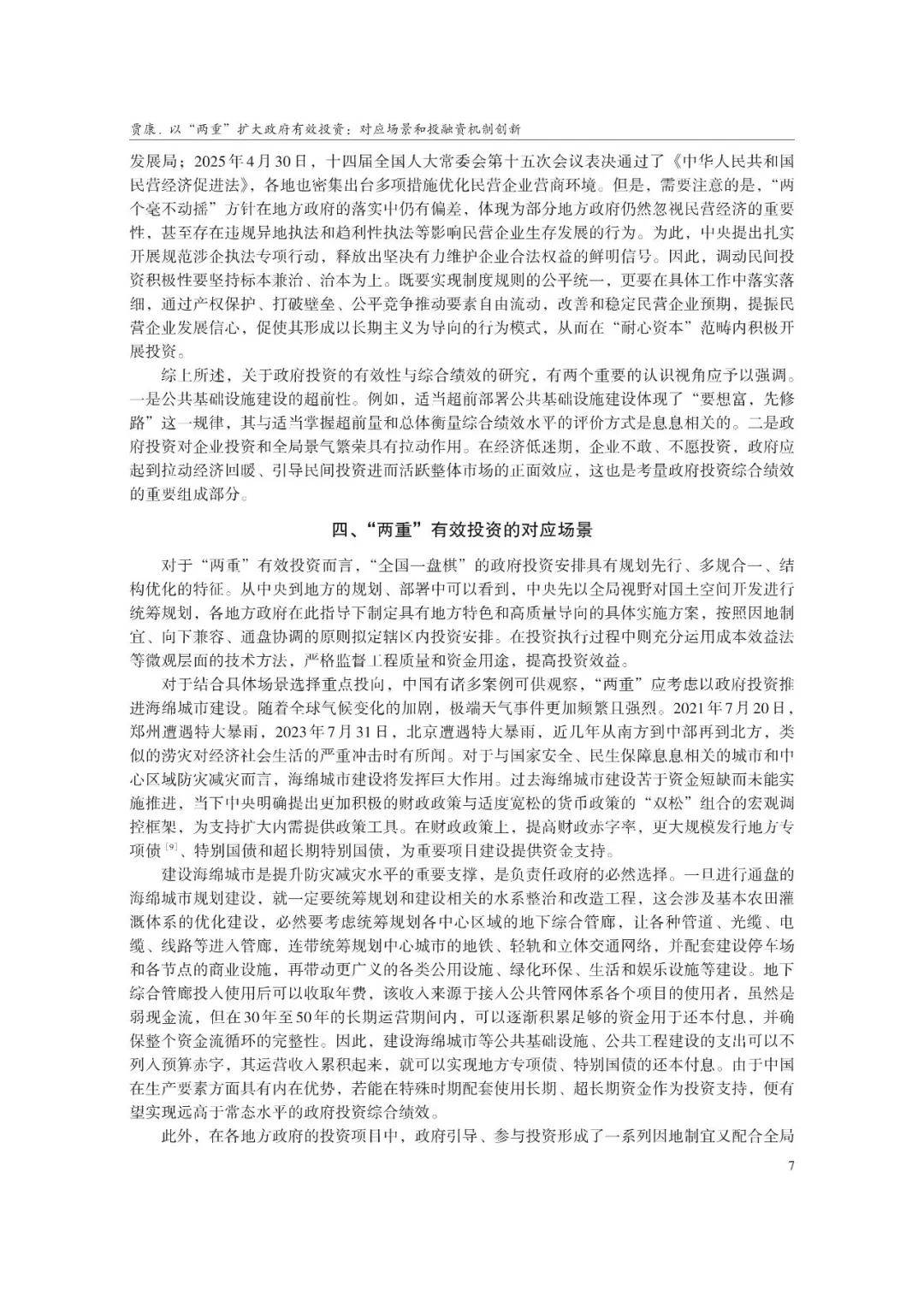

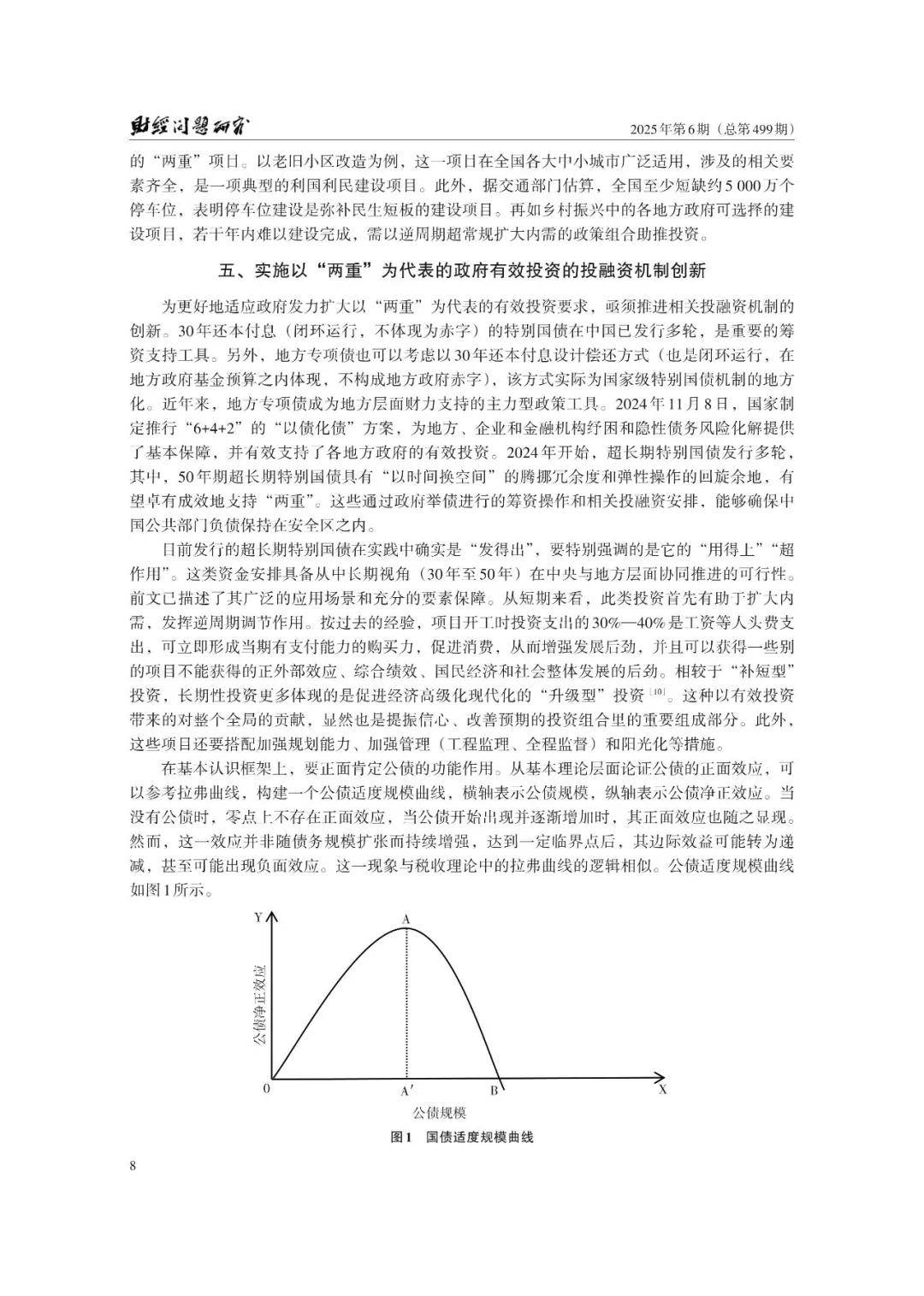

为确保“两重建设”得以高效推进与拓展,投融资机制的革新显得尤为关键;毕竟,在生产要素领域,我国并不匮乏;无论是本土供应的钢材、水泥、劳动力,还是技术和管理实力,只要借助特定时期的长期或超长期资金投入,便能够实现平时难以达到的政府投资整体效益。应充分运用并提升特别国债、超长期特别国债、地方专项债的支撑效能,鉴于公债功能作用至关重要的共识,核心在于如何准确把握公债规模的合理性与适度性,以及优化相关机制(文中对此进行了理论分析,并提出了我国公债管理实现创新与精细化的五点建议),同时,还需在法治化、专业化、透明化的道路上,与之相辅相成地大力推广政府与社会资本合作(PPP)新模式。

在确保“两重”原则的前提下,我们需致力于有效投资的实现,推动投融资机制的持续创新,并在此过程中,兼顾综合绩效的提升,同时保持公债规模的适度。